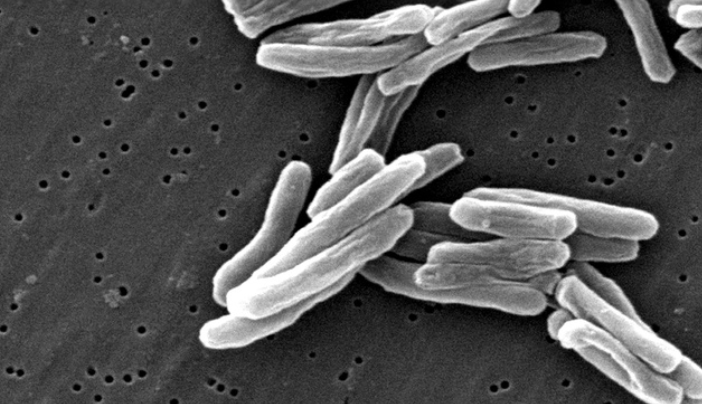

結核(Tuberculosis)は「過去の病気」と思われがちですが、世界では今もなお年間1000万人以上が新たに発症し、約130万人が命を落としています(WHO 2023年データ)。

日本でも毎年約1万人が新規に発病しており、決して無関係ではありません。

今回は、前回の記事をさらに掘り下げ、

潜伏感染、耐性結核、BCGワクチンの効果と限界、最新治療法まで、専門的に詳しく解説します。

【1】結核の「潜伏感染」とは?

結核菌に感染しても、すぐに発症するとは限りません。

むしろ感染者の9割は**潜伏感染(Latent Tuberculosis Infection:LTBI)**といわれ、菌が体内に潜んだまま無症状で過ごします。

潜伏感染の特徴

-

感染しても免疫が結核菌を抑え込んでいる状態

-

症状なし、X線検査でも異常なし

-

他人にうつすことはない

-

免疫力低下(加齢・糖尿病・HIV感染など)で将来的に発病するリスクあり

潜伏感染の診断

-

ツベルクリン反応(古典的)

-

IGRA(インターフェロンγ放出アッセイ):近年、より感度・特異度の高い血液検査として普及

潜伏感染の治療

ハイリスク患者(例:免疫抑制療法予定者など)には、

-

イソニアジド単独6〜9ヶ月

-

リファンピシンとの併用療法(短期間コース) などで発病を予防します。

【2】耐性結核とは?|最大の脅威、MDR-TBとXDR-TB

近年問題視されているのが**多剤耐性結核(MDR-TB)と超多剤耐性結核(XDR-TB)**です。

MDR-TB(多剤耐性結核)

-

イソニアジドとリファンピシン、2つの主要抗結核薬に耐性をもつ結核

-

通常の薬が効かないため、治療が非常に困難

XDR-TB(超多剤耐性結核)

-

MDR-TBに加え、さらに注射薬(アミカシン等)やフルオロキノロン系抗菌薬にも耐性を持つ結核

-

治療成功率はわずか30%前後

-

世界中の公衆衛生上、重大な脅威とされる

原因

-

不適切な治療中断

-

服薬指導の不足

-

医療資源の不足

このため、結核治療では「途中で薬をやめないこと」が極めて重要です。

【3】BCGワクチンの効果と限界

BCGワクチン(Bacillus Calmette–Guérin)は、

-

幼少期の重症結核(粟粒結核・結核性髄膜炎)を防ぐ効果

-

一部、肺結核の予防にも役立つ

ことが知られています。

ただし、BCGには限界もあります。

BCGの限界

-

成人の肺結核予防効果は限定的(60%程度とされる)

-

効果の持続期間は15〜20年

-

ワクチン株による効果のバラつきあり(国・地域によって異なる)

そのため、BCG接種をしていても大人になってからの結核発症リスクはゼロではない、という点に注意が必要です。

【4】結核の最新治療トレンド

近年、耐性結核の治療に向けた新薬開発が進んでいます。

代表的な新薬

-

ベダキリン(Bedaquiline)

→ ATP合成酵素を阻害し、耐性菌にも効果 -

デラマニド(Delamanid)

→ 細胞壁合成を阻害し、多剤耐性菌にも対応可能

これらはWHOによって耐性結核の新たな標準治療薬として推奨されています。

(日本国内でも一部使用可能)

短期化治療プロジェクト

標準6ヶ月コースより短い「4ヶ月治療コース」研究も進行中。

ただし、薬剤選択・患者適応を慎重に判断する必要があります。

【まとめ】結核との闘いは続いている

-

潜伏感染を意識し、ハイリスク層はスクリーニング検査を

-

耐性結核に注意し、治療中断は絶対に避ける

-

BCGの効果には限界があるため、大人も警戒を怠らない

-

新薬開発と短期化治療が未来を変える可能性あり

結核はもはや過去の病気ではありません。

正しい知識と行動で、自分自身と周囲を守っていきましょう!

※免責事項

当ブログの情報は、執筆時点での最新の知識を基にしていますが、情報が変更される可能性があります。記事内容に関する正確性や完全性を保証するものではありませんので、実際の行動や意思決定に際しては、必ず信頼できる専門家や公式機関の確認をお願い致します。

また、当ブログは個人的な意見や体験に基づいており、全ての読者に当てはまるものではありません。記事内で紹介する内容やリンク先の情報に対して、責任を負いかねますので予めご了承ください。

コメント